Come da tradizione (recente) dedichiamo agosto alla lettura: per il 2024 abbiamo deciso di ripubblicare una serie di pagine tratte dal volume “Italia d’autore” (Arcana, 2019), dedicato ai grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana.

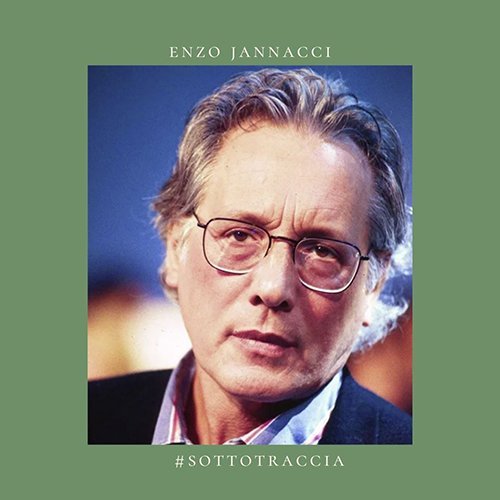

Vincenzo Jannacci nasce a Milano il 3 giugno 1935. Come molti milanesi, ha una doppia origine: lombarda da parte di madre, pugliese da parte di padre. Il padre, ufficiale dell’Aeronautica, partecipa alla Resistenza con episodi come la difesa della sede dell’Aviazione milanese di piazza Novelli. Spunti della vita del padre finiranno poi in alcune canzoni di Enzo. Il ragazzo frequenta il liceo classico Manzoni, dove conosce Giorgio Gaber, poi s’iscrive a Medicina.

Ma non perde mai di vista la musica: si diploma in armonia, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano con il maestro Gian Luigi Centemeri. Ma non è l’ambiente del Conservatorio a conquistarlo: sono i Navigli, le balere, il fumo dei locali dove si suona musica per tutti. O quasi: nella seconda metà degli anni Cinquanta il jazz arriva in Italia piuttosto contingentato, mentre il rock’n’roll è ancora una bestia stravagante che si cerca di capire come addomesticare.

Jannacci è conquistato da entrambi i generi, cui associa il cabaret: per quanto strano possa apparire in seguito, si dimostra un intrattenitore eccellente e mostra grandi doti da presentatore, quando inizia a esibirsi nei locali fumosi di cui si è detto. L’istantanea del 1956 ritrae Jannacci alla tastiera dei Rocky Mountains, che hanno per cantante un ragazzo che ha rinunciato al nome anagrafico Antonio Lardera, per scegliere lo pseudonimo Tony Dallara. I Rocky Mountains si esibiscono alla Taverna Mexico, all’Aretusa e al club Santa Tecla ottenendo grande successo.

Ma a Enzo forse non basta: alla fine di quell’anno lascia il gruppo e conosce Adriano Celentano, che gli propone di entrare come tastierista nel suo complesso, i Rock Boys, con cui si esibisce negli stessi locali dei Rocky Mountains e in particolare al Santa Tecla, all’epoca una specie di Cavern Club in salsa meneghina. Pur senza lasciare del tutto Celentano, Jannacci mette in piedi un duo con l’amico Gaber: sono I Due Corsari e iniziano a esplorare il repertorio umoristico che farà la fortuna di entrambi.

Come esordio su 45 giri scelgono Come facette mammeta, classico umoristico napoletano che rappresenta una scelta singolare per due “milanesi” dalle origini sparse ma non partenopee. Poi arriveranno l’interpretazione di Tintarella di luna e pezzi originali come Una fetta di limone. Ma se il rock’n’roll è nel cuore di Jannacci, nella testa c’è il jazz e il suo talento lo porta a suonare con stelle della levatura di Stan Getz, Gerry Mulligan, Bud Powell e Chet Baker.

Con Franco Cerri incide svariati dischi, mentre inizia a camminare anche da solo sul filo sottile della vena surreale (le chiama canzoni “schizo”): arrivano L’ombrello di mio fratello e Il cane con i capelli, che la Ricordi pubblicherà in 45 giri abbinandolo al peluche di un cane lungocrinito. Ma, schizofrenicamente parlando, c’è anche un altro Jannacci, la cui ispirazione è molto meno allegra: in parallelo arrivano canzoni come Passaggio a livello, che colpirà Luigi Tenco, tanto che vorrà farne una propria versione.

Là dove il Naviglio è più nero

È il 1962 l’anno di Andava a Rogoredo, in cui inizia a cantare anche in dialetto milanese, ma anche a parlare della città a lui ben nota: conosciamo per un attimo una ragazza, che va a vedere la Fiera con un grazioso vestitino color “vomito di ubriaco”, di cui il protagonista della canzone s’innamora perdutamente. Tanto che, quando lei esprime il desiderio di comprare un krapfen «ma non ci ho moneta», lui corre a prestarle «des chili»: letteralmente “dieci chili”, in realtà diecimila lire. Scopriamo nella canzone anche il posto dove il disgraziato vorrebbe suicidarsi, là dove il Naviglio è più nero e dove nemmeno i barconi possono arrivare.

È la stessa Milano vivida, per niente luccicante, vera, fredda e odorosa che si ritrova poco più avanti in El purtava i scarp del tennis, protagonista un barbone, di quelli che tuttora s’incontrano, senza dare loro attenzione, magari vicino alla Stazione Centrale. Ma Jannacci è attento a tutto, non trascura i particolari, dote che, dopo il 1963 e dopo aver fatto il pianista per una tournée di Sergio Endrigo, gli sarà utile sul palco del Derby, il locale che fa la storia del cabaret milanese e italiano. Qui conosce Dario Fo, Cochi e Renato e numerosi altri personaggi di quel mondo a metà fra letteratura e burletta e, spesso, a metà fra successo e miseria nera.

Nel 1964 esce La Milano di Enzo Jannacci, esordio su lp: al suo interno ci sono il classico Ma mi di Strehler, La luna è una lampadina di Fo e anche Prendeva il treno, in cui si narra di Gigi detto “Lamera” (“lamiera”) che offre fiori di latta a una ragazza conosciuta sul treno da Baggio, fiero della sua cravatta dell’Upìm e smette di andare in bicicletta quando lei lo rimprovera: «Ma non è fine! La credevo un gran signore».

Jannacci inizia a frequentare la televisione e pubblica altri pezzi storici, come Veronica e Sfiorisci bel fiore; insieme a Fo si presenta nei teatri con lo spettacolo 22 canzoni. C’è un piccolo incidente che riguarda La mia morosa la va alla fonte, basata su di una musica del XV secolo che Fabrizio De André userà come base per Via del Campo. De André sa che la ballata è stata modificata da Jannacci, ma non ne fa menzione nei crediti, incidente accaduto spesso nella carriera del grandissimo autore genovese. Qui però, dopo qualche anno, si arriverà a un chiarimento fra i due e De André restituirà a Jannacci la paternità musicale della canzone.

Nel 1966 esce Sei minuti all’alba, album che include le memorie di guerra del padre proprio nella title track, e che allinea anche Soldato Nencini, Faceva il palo, su testo di Valter Valdi, Cosa portavi bella ragazza e La Balilla. L’universo creativo di Jannacci è ormai delineato: sia che affronti temi grandi, sia che si diletti con storie piccole, al chirurgo-cantautore la fortuna non importa. Il suo interesse (in questo senso le affinità con De André sono numerose) è tutto per i poco fortunati, i colpiti da piccole disgrazie, i marginali, quelli che abitano in periferia ma aspirerebbero a un pezzetto di corso Venezia, se solo…

Si potrebbe andare tutti quanti

Si arriva così al 1968, a Vengo anch’io. No, tu no: partecipa a Canzonissima ma non può cantare neanche Ho visto un re perché troppo rivoluzionaria. Enzo nel frattempo completa gli studi di medicina e lo fa con una certa serietà: per esempio, per ottenere la specializzazione in chirurgia generale deve spostarsi di qualche chilometro. Prima vola in Sudafrica ed entra nell’équipe di Christiaan Barnard, mentre più tardi andrà a studiare anche negli Stati Uniti.

Quando torna in Italia sono gli anni Settanta: si rimette in pista con un paio di album, uno dei quali è La mia gente che si chiude con una canzone dal titolo Messico e nuvole, la cui musica è firmata da un avvocato di Asti all’epoca sconosciuto, Paolo Conte. Poi infila una serie di episodi televisivi, teatrali e cinematografici, tra cui L’udienza di Marco Ferreri. Inizia poi anche a firmare colonne sonore per svariati film italiani degli anni Settanta, tra cui particolarmente notevoli sono Romanzo popolare di Monicelli e Pasqualino Settebellezze della Wertmüller.

La seconda metà degli anni Settanta lo vede molto produttivo, con quattro dischi in cinque anni, tra cui Quelli che…, ma poche apparizioni pubbliche. Sono questi anche gli anni della collaborazione con il giornalista Beppe Viola, che firma i testi di pezzi come Rido e Saxophone. Dal 1979 però riprende ad andare in tour, accompagnando anche Paolo Conte con cui collabora per un paio di dischi: il Conte degli anni Ottanta diventa quasi un gemello come era stato Gaber in precedenza.

Ci vuole orecchio, del maggio del 1980, è il miglior successo di vendite dai tempi di Vengo anch’io. No, tu no e dà inizio a una fase in cui gli album si fanno più rari, anche se in parte compensati da programmi televisivi. Nel 1989 partecipa per la prima volta a Sanremo con Se me lo dicevi prima che, nel suo modo stralunato e surreale, parla di droga; il Festival lo vedrà protagonista altre tre volte negli anni Novanta.

La fotosintesi di una città intera

Gli anni 2000 vedono Jannacci più lento, più incomprensibile quando parla (ma non quando canta) forse più sereno. Amici come Beppe Viola e Giorgio Gaber non ci sono più (al funerale di quest’ultimo riuscì a dire soltanto: «Ho perso un fratello»), Dario Fo si è addirittura aggiudicato il Premio Nobel. Al fianco di Enzo si è fatto vedere Paolo, figlio un po’ meno esuberante ma talentuoso. In tv si alternano tributi e apparizioni.

Ha scritto Riccardo Bocca su «L’Espresso»:

Enzo Jannacci […] non è e non è mai stato un semplice cantautore, un costruttore di melodie e parole a cottimo, ma la fotosintesi di una città intera che si chiama Milano. Ha interpretato da intellettuale anomalo, medico ospedaliero e musicista surreale assieme, il disagio di una metropoli piccola, e però un tempo grande, dove l’arroganza della crescita ha cancellato molto di ciò che di buono c’era, e che pure allora sembrava cattivo: la nebbia, le fabbriche, quella malinconia lombarda dove la moda si chiamava sartine e non megalomania haute couture.

E alla fine, la fine arriva: è il 29 marzo 2013 quando un tumore lo porta, all’età di settantasette anni, a cercare in cielo (o dovunque sia) una chitarra e un tavolino su cui giocare a carte con Gaber e gli altri amici che lo hanno preceduto. Servisse un esecutore testamentario per l’eredità artistica di Jannacci, dovrebbe lavorare anni per capire quanta gente lo deve ringraziare: il 95% degli autori e dei comici televisivi e teatrali di oggi, i jazzisti italiani, soprattutto quelli con una vivace vena da entertainer come Stefano Bollani. E i cantautori, naturalmente.

E i milanesi, nessuno escluso, per aver raccontato la città con un grado di verità e di attenzione che pochi scrittori hanno dimostrato. Andrebbe poi capito perché si citano per esempio le influenze nobili di band come Elio e le Storie Tese, si parla sempre e giustamente di un grandissimo come Frank Zappa, ma non si fa menzione, nemmeno a piè di pagina, di un altro grandissimo come Enzo Jannacci. La storia del profeta in patria, peraltro, è vecchiotta. Forse meriterebbe una canzone ironica, cantata a mezza bocca, in stile Jannacci.